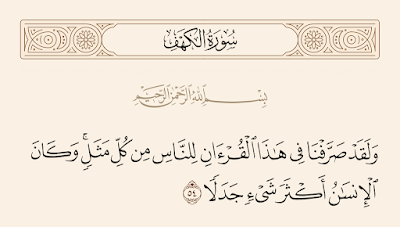

0054 سورة الكهف آية 54

- أمهات التفاسير

- * تفسير جامع البيان في تفسير القرآن/ الطبري (ت 310 هـ) مصنف و مدقق

- * تفسير الكشاف/ الزمخشري (ت 538 هـ) مصنف و مدقق

- * تفسير مفاتيح الغيب ، التفسير الكبير/ الرازي (ت 606 هـ) مصنف و مدقق مرحلة اولى

- * تفسير الجامع لاحكام القرآن/ القرطبي (ت 671 هـ) مصنف و مدقق

- * تفسير تفسير القرآن العظيم/ ابن كثير (ت 774 هـ) مصنف و مدقق

- * تفسير انوار التنزيل واسرار التأويل/ البيضاوي (ت 685 هـ) مصنف و مدقق

- * تفسير تفسير الجلالين/ المحلي و السيوطي (ت المحلي 864 هـ) مصنف و مدقق

- * تفسير فتح القدير/ الشوكاني (ت 1250 هـ) مصنف و مدقق

- تفاسير أهل السنة

- * تفسير تفسير القرآن/ الفيروز آبادي (ت817 هـ) مصنف و مدقق

- * تفسير بحر العلوم/ السمرقندي (ت 375 هـ) مصنف و مدقق

- * تفسير النكت والعيون/ الماوردي (ت 450 هـ) مصنف و مدقق

- * تفسير معالم التنزيل/ البغوي (ت 516 هـ) مصنف و مدقق

- * تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ ابن عطية (ت 546 هـ) مصنف و مدقق

- * تفسير زاد المسير في علم التفسير/ ابن الجوزي (ت 597 هـ) مصنف و مدقق

- * تفسير تفسير القرآن/ ابن عبد السلام (ت 660 هـ) مصنف و مدقق

- * تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل/ النسفي (ت 710 هـ) مصنف و مدقق

- * تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل/ الخازن (ت 725 هـ) مصنف و مدقق

- * تفسير البحر المحيط/ ابو حيان (ت 754 هـ) مصنف و مدقق

- * تفسير التفسير/ ابن عرفة (ت 803 هـ) مصنف و مدقق

- * تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان/القمي النيسابوري (ت 728 هـ) مصنف و مدقق

- * تفسير الجواهر الحسان في تفسير القرآن/ الثعالبي (ت 875 هـ) مصنف و مدقق

- * تفسير اللباب في علوم الكتاب/ ابن عادل (ت 880 هـ) مصنف و مدقق

- * تفسير نظم الدرر في تناسب الآيات والسور/ البقاعي (ت 885 هـ) مصنف و مدقق

- * تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور/ السيوطي (ت 911 هـ) مصنف و مدقق

- * تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم/ ابو السعود (ت 951 هـ) مصنف و مدقق

- * تفسير مقاتل بن سليمان/ مقاتل بن سليمان (ت 150 هـ) مصنف و مدقق

- * تفسير الكشف والبيان / الثعلبي (ت 427 هـ) مصنف و مدقق

- * تفسير تفسير مجاهد / مجاهد بن جبر المخزومي (ت 104 هـ) مصنف و مدقق

- * تفسير الدر المصون/السمين الحلبي (ت 756 هـ) مصنف و مدقق

- * تفسير التسهيل لعلوم التنزيل / ابن جزي الغرناطي (ت 741 هـ) مصنف و مدقق

- * تفسير التفسير الكبير / للإمام الطبراني (ت 360 هـ) مصنف و مدقق

- * تفسير تأويلات أهل السنة/ الماتريدي (ت 333هـ) مصنف و مدقق

- * تفسير حاشية الصاوي / تفسير الجلالين (ت1241هـ) مصنف و لم يتم تدقيقه بعد

- * تفسير تفسير سفيان الثوري/ عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي (ت161هـ) مصنف و مدقق

- * تفسير تفسير النسائي/ النسائي (ت 303 هـ) مصنف و مدقق مرحلة اولى

- * تفسير تفسير عبد الرزاق الصنعاني مصور /همام الصنعاني (ت 211 هـ) مصنف و مدقق

- * تفسير محاسن التأويل / محمد جمال الدين القاسمي (ت 1332هـ) مصنف و مدقق مرحلة اولى

- * تفسير تفسير المنار / محمد رشيد بن علي رضا (ت 1354هـ) مصنف و مدقق

- * تفسير تفسير القرآن العزيز/ ابن أبي زمنين (ت 399هـ) مصنف و مدقق مرحلة اولى

- * تفسير كتاب نزهة القلوب/ أبى بكر السجستاني (ت 330هـ) مصنف و مدقق مرحلة اولى

- * تفسير رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز/ عز الدين عبد الرازق الرسعني الحنبلي (ت 661هـ) مصنف و مدقق مرحلة اولى

- تفاسير أهل السنة السلفية

- * تفسير أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير/ أبو بكر الجزائري (مـ 1921م) مصنف و مدقق مرحلة اولى

- * تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/ عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي (ت 1376هـ) مصنف و مدقق

- تفاسير ميسرة

- * تفسير تيسير التفسير/ اطفيش (ت 1332 هـ) مصنف و مدقق

- * تفسير تيسير التفسير/ القطان (ت 1404 هـ) مصنف و مدقق

- * تفسير المنتخب في تفسير القرآن الكريم / لجنة القرآن و السنة مصنف و مدقق

- * تفسير أيسر التفاسير/ د. أسعد حومد (ت 2011م) مصنف و مدقق

- * تفسير تفسير آيات الأحكام/ الصابوني (مـ 1930م -) مصنف و مدقق

- * تفسير مختصر تفسير ابن كثير/ الصابوني (مـ 1930م -) مصنف و مدقق

- * تفسير صفوة التفاسير/ الصابوني (مـ 1930م -) مصنف و مدقق

- تفاسير حديثة

- * تفسير روح المعاني/ الالوسي (ت 1270 هـ) مصنف و مدقق

- * تفسير التحرير والتنوير/ ابن عاشور (ت 1393 هـ) مصنف و مدقق

- * تفسير أضواء البيان في تفسير القرآن/ الشنقيطي (ت 1393 هـ) مصنف و مدقق

- * تفسير خواطر محمد متولي الشعراوي (ت 1419 هـ) مصنف و مدقق

- * تفسير الوسيط في تفسير القرآن الكريم/ طنطاوي (ت 1431 هـ) مصنف و مدقق مرحلة اولى

- تفاسير مختصرة

- * تفسير الوجيز/ الواحدي (ت 468 هـ) مصنف و مدقق

- * تفسير النهر الماد / الأندلسي (ت 754 هـ) مصنف و مدقق مرحلة اولى

- * تفسير تذكرة الاريب في تفسير الغريب/ الامام ابي الفرج ابن الجوزي (ت 597 هـ) مصنف و مدقق مرحلة اولى

- * تفسير الصراط المستقيم في تبيان القرآن الكريم / تفسير الكازروني (ت 923هـ) مصنف و لم يتم تدقيقه بعد

Verse (18:54) - English Translation

Welcome to the Quranic Arabic Corpus, an annotated linguistic resource for the Holy Quran. This page shows seven parallel translations in English for the 54th verse of chapter 18 (sūrat l-kahf). Click on the Arabic text to below to see word by word details of the verse's morphology.

Chapter (18) sūrat l-kahf (The Cave)

Sahih International: And We have certainly diversified in this Qur'an for the people from every [kind of] example; but man has ever been, most of anything, [prone to] dispute.

Pickthall: And verily We have displayed for mankind in this Qur'an all manner of similitudes, but man is more than anything contentious.

Yusuf Ali: We have explained in detail in this Qur'an, for the benefit of mankind, every kind of similitude: but man is, in most things, contentious.

Shakir: And certainly We have explained in this Quran every kind of example, and man is most of all given to contention.

Muhammad Sarwar: We have given various examples in this Quran for people to learn a lesson, but the human being is the most contentious creature.

Mohsin Khan: And indeed We have put forth every kind of example in this Quran, for mankind. But, man is ever more quarrelsome than anything.

Arberry: We have indeed turned about for men in this Koran every manner of similitude; man is the most disputatious of things.

See Also

- Verse (18:54) Morphology - description of each Arabic word

الإعراب الميسر — شركة الدار العربية

﴿وكان الإنسان أكثر شيء جدلا﴾: الواو عاطفة أو حالية، وكان فعل ماض ناقص، والإنسان اسم كان مرفوع، و﴿أكثر﴾ خبر كان منصوب، و﴿شيء﴾ مضاف إليه، و﴿جدلًا﴾ تمييز.

إعراب القرآن للدعاس — قاسم - حميدان - دعاس

تحليل كلمات القرآن

• ﴿صَرَّفْ﴾ فعل ماض مزيد الرباعي باب (فَعَّلَ)، من مادّة (صرف)، متكلم، جمع، ﴿نَا﴾ ضمير، متكلم، جمع.

• ﴿فِى﴾ حرف جر.

• ﴿هَٰ﴾ حرف تنبيه، ﴿ذَا﴾ اسم اشارة، مذكر، مفرد.

• ﴿ٱلْ﴾، ﴿قُرْءَانِ﴾ علم، من مادّة (قرأ)، مذكر.

• ﴿لِ﴾ حرف جر، ﴿ل﴾، ﴿نَّاسِ﴾ اسم، من مادّة (أنس)، مذكر، جمع، مجرور.

• ﴿مِن﴾ حرف جر.

• ﴿كُلِّ﴾ اسم، من مادّة (كلل)، مذكر، مجرور.

• ﴿مَثَلٍ﴾ اسم، من مادّة (مثل)، مذكر، نكرة، مجرور.

• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿كَانَ﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، من مادّة (كون)، غائب، مذكر، مفرد.

• ﴿ٱلْ﴾، ﴿إِنسَٰنُ﴾ اسم، من مادّة (أنس)، مذكر، مرفوع.

• ﴿أَكْثَرَ﴾ اسم، من مادّة (كثر)، مذكر، مفرد، منصوب، نعت.

• ﴿شَىْءٍ﴾ اسم، من مادّة (شيأ)، مذكر، نكرة، مجرور.

• ﴿جَدَلًا﴾ اسم، من مادّة (جدل)، مذكر، نكرة، منصوب.

اللباب في علوم الكتاب — ابن عادل (٨٨٠ هـ)

اعلم أنَّ المقصود في الآياتِ المتقدِّمة الردُّ على الذين افتخروا بأموالهم، وأعوانهم على فقراء المسلمين، وهذه الآية المقصود من ذكرها عين هذا المعنى؛ وذلك: أنَّ إبليس، إنما تكبَّر على آدم؛ لأنَّه افتخر بأصله ونسبه، فقال: ﴿خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾ [الأعراف: 13] فأنا أشرف منه أصلاً ونسباً، فكيف أسجد له، وكيف أتواضع له؟ وهؤلاء المشركون عاملوا فقراء المؤمنين بهذه المعاملة، فقالوا: كيف نجالسُ هؤلاء الفقراء، مع أنَّا من أنساب شريفة، وهم من أنساب نازلة، ونحن أغنياء، وهم فقراء؟ فذكر الله هذه القصة؛ تنبيهاً على أنَّ هذه الطريقة بعينها طريقة إبليس، ثم إنه تعالى حذَّر عنها، وعن الاقتضاء بها في قوله: ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَآءَ﴾ ، وهذا وجه النظم.

قوله: ﴿وَإِذَا قُلْنَا﴾ : أي: اذكر.

قوله: ﴿كَانَ مِنَ الجن﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أنه استئناف يفيد التعليل؛ جواباً لسؤال مقدَّر.

والثاني: أن الجملة حالية، و «قَدْ» معها مرادة، قاله أبو البقاء.

قوله: «فَفسَقَ» السببية في الفاء ظاهرة، تسبَّب عن كونه من الجنِّ الفسقُ، قال أبو البقاء: إنما أدخل الفاء هنا؛ لأنَّ المعنى: «إلاَّ إبليس امتنع ففسق» . قال شهاب الدين. إن عنى أنَّ قوله «كان من الجنِّ» وضع موضع قوله «امْتنعَ» فيحتمل مع بُعده، وإن عنى أنه حذف فعلٌ عطف عليه هذا، فليس بصحيحٍ؛ للاتغناء عنه.

قوله: «عَنْ أمْر» «عَنْ» على بابها من المجاوزة، وهذ متعلقة ب «فَسقَ» ، أي: خرج مجاوزاً أمر ربِّه، وقيل: هي بمعنى الباء، أي: بسبب أمره؛ فإنه فعَّالٌ لما يريدُ.

قوله: «وذُرِّيتهُ» يجوز في الواو أن تكون عاطفة، وهو الظاهر، وأن تكون بمعنى «مع» و «مِنْ دُونِي» يجوز تعلقه بالاتِّخاذ، وبمحذوف على أنَّه صفة لأولياء.

قوله: ﴿وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ﴾ جملة حالية من مفعول الاتخاذ أو فاعله، لأن فيها مصححاً لكلٍّ من الوجهين، وهو الرابط.

قوله: «بِئْسَ» فاعلها مضمرٌ مفسَّر بتمييزه، والمخصوص بالذمِّ محذوف، تقديره: بِئْسَ البدل إبليس وذرِّيتهُ. وقوله «للظَّالمينَ» متعلق بمحذوفٍ حالاً من «بَدلاً» وقيل: متعلق بفعل الذمِّ. * فصل في الخلاف في أصل إبليس

اعلم أنه تعالى بيَّن في هذه الآية أنَّ إبليس كان من الجنِّ، وللنَّاس في الآية أقوالٌ:

الأول: قال ابن عبَّاس: كان من حيٍّ من الملائكةِ، يقال لهم الحنُّ، خلقوا من نار السَّموم، وكونه من الملائكة لا ينافي كونه من الجنِّ، لقوله: ﴿وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجنة نَسَباً﴾ [الصافات: 158] وقوله: ﴿وَجَعَلُواْ للَّهِ شُرَكَآءَ الجن﴾ [الأنعام: 100] وسمِّي الجن جنًّا؛ لاستتارهم، والملائكة داخلون في ذلك.

وأيضاً: فإنه كان خازن الجنة، فنسب إلى الجنَّة؛ كقولهم: كوفيٌّ، وبصريٌّ.

وعن سعيد بن جبير، قال: كان من الجنَّانين الذين يعملون في الجنان، وهم حيٌّ من الملائكة، يصوغون حلية أهل الجنة منذ خلقوا.

رواه القاضي في تفسيره عن هشام عن سعيد بن جبيرٍ.

وقال الحسن: كان من الجنِّ، ولم يكن من الملائكةِ، فهو أصل الجنِّ، كما أنَّ آدم أصل الإنس.

وقيل: كان من الملائكة، فمسخ وغيَّر، وكما يدلُّ على أنه ليس من الملائكة قوله تعالى: ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِي﴾ والملائكة ليس لهم نسلٌ، ولا ذرِّيَّة.

بقي أن يقال: لو لم يكن من الملائكة، لما تناوله الأمر بالسجود، فكيف يصحُّ استثناؤه منهم؟ .

تقدَّم الكلام على ذلك في البقرة.

ثم قال تعالى: ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ .

قال الفراء: ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ ، أي: خرج من طاعته، تقول العرب: فسقتِ الرطبة عن قشرها، أي خرجت، وسميت الفأرة فويسقة؛ لخروجها من جحرها.

قال رؤبة: [الرجز]

3537 - يَهْويْنَ في نَجْدٍ وغَوْراً غَائِرَا ... فَواسِقاً عَنْ قَصْدِهَا جَوائِرَا

وحكى الزجاج عن الخليل وسيبويه، أنه قال: لما أمر فعصَى، كان سبب فسقه هو ذلك الأمر، والمعنى: أنه لولا ذلك الأمر السابق، لما حصل ذلك الفسق، فلهذا حسن أن يقال: ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ كقوله: ﴿واسأل القرية التي كُنَّا فِيهَا﴾ [يوسف: 82] .

ثم قال: «أفَتَتَّخِذُونَهُ» يعني: يا بني آدم ﴿وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ﴾ ، أي: أعداء.

روى مجاهد عن الشعبيِّ قال: إنِّي قاعدٌ يوماً؛ إذ أقبل رجل فقال: أخبرني، هل لإبليس زوجة؟ قال: إنَّه لعرسٌ ما شَهدتُّه، ثُم ذكرتُ قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿أفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِي﴾ فعلمت أنَّه لا يكون ذريَّة إلا من زوجة، فقلت، نعم.

وقال قتادة: يتوالدون، كما يتوالد بنو آدم.

وقيل: إنَّه يدخل ذنبه في دبره، فيبيض، فتنفلق البيضة عن جماعة من الشَّياطين.

ثم قال: ﴿بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً﴾ .

قال قتادة: بئس ما استبدلوا طاعة إبليس، وذريته بعبادة ربِّهم.

قوله: ﴿مَّآ أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السماوات﴾ : أي: إبليس وذريته، أو ما أشهدت الملائكة، فكيف يعبدونهم؟ أو ما أشهدت الكفار، فكيف ينسبون إليَّ ما لا يليق بجلالي؟ أو ما أشهدت جميع الخلقِ.

وقرأ أبو جعفر، [وشيبة] والسختياني في آخرين: «ما أشهدناهم» على التعظيم.

والمعنى: ما أحضرناهم ﴿خَلْقَ السماوات والأرض وَلاَ خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ﴾ أي: ولا أشهدت بعضهم خلق بعض، يعني: ما اشهدتهم؛ لأعتضد بهم.

قوله: ﴿وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ المضلين عَضُداً﴾ أي: ما كنت متَّخذهم، فوضع الظاهر موضع المضمر؛ بياناً لإضلالهم؛ وذمًّا لهم وقوله: «عَضُدًا» أي: ما كنت متَّخذهم، فوضع الظاهر موضع المضمر؛ بياناً لإضلالهم؛ وذمَّا لهم وقوله: «عَضُداً» أي: أعواناً.

قال ابن الخطيب: والأقرب عندي أنه الضمير الرَّاجع على الكفَّار الذين قالوا للرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: إن لم تطرد عن مجلسك هؤلاء الفقراء، لم نؤمن بك، فكأنه - تعالى - قال: إنَّ هؤلاء الذين أتوا بالاقتراح الفاسد، والتعنُّت الباطل، ما كانوا شركاء في تدبير العالم؛ لأنِّي ما أشهدتهم خلق السموات والأرض، ولا خلق أنفسهم، ولا أعتذد بهم في تدبير الدنيا والآخرة، بل هم كسائر الخلق، فلم أقدموا على هذا الاقتراح الفاسد؟ .

ويؤكِّد هذا أن الضمير يجب عوده على أقرب مذكور، وهو هنا ﴿بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً﴾ .

قوله: ﴿وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ المضلين عَضُداً﴾ وضع الظاهر موضع المضمر؛ إذ المراد ب «المُضلِّينَ» من نفى عنهم إشهاد خلق السموات، وإنما نبَّه بذلك على وصفهم القبيح.

وقرأ العامة «كُنْتُ» بضمِّ التاء؛ إخباراً عنه تعالى وقرأ الحسن، والجحدري، وأبو جعفر بفتحها؛ خطاباً لنبيِّنا محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وقرأ علي بن أبي طالب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - ﴿مُتَّخِذاً المضلين﴾ نوَّن اسم الفاعل، ونصب به، إذ المراد به الحال، أو الاستقبال.

وقرأ عيسى «عَضْداً» بفتح العين، وسكون الضاد، وهو تخفيف سائغ، كقول تميمٍ: سبْع ورجْل في: سبُعٍ ورجُلٍ وقرأ الحسن «عُضداً» بالضم والسكون؛ وذلك أنه نقل حركة الضاد إلى العين بعد سلب العين حركتها، وعنه أيضاً «عضداً» بفتحتين، و «عضداً» بضمتين، والضحاك «عضداً» بكسر العين، وفتح الضاد، وهذه لغات في هذا الحرف.

والعضدُ من الإنسان وغيره معروف، ويعبِّر به عن العون والنصير؛ يقال: فلان عضدي، ومنه ﴿سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ﴾ [القصص: 35] أي: سنقوِّي نصرتك ومعونتك.

قوله: ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ﴾ : معمول ل «اذْكُرْ» أي: ويوم نقول، يجري كيت وكيت وقرأ حمزة «نقُول» بنون العظمة؛ مراعاة للتكلُّم في قوله: «مَا أشْهدتهُمْ» إلى آخره، والباقون بياء الغيبة؛ لتقدم اسمه الشريف العظيم الظاهر.

أي: يقول الله يوم القيامة: ﴿نَادُواْ شُرَكَآئِيَ﴾ يعني الأوثان.

وقيل: للجنِّ، ولم يذكر تعالى أنَّهم كيف دعوهم في هذه الآية الكريمة، بيَّن ذلك في آية أخرى، وهو أنَّهم قالوا: ﴿إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُمْ مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ الله مِن شَيْءٍ﴾ [إبراهيم: 21] .

﴿الذين زَعَمْتُمْ﴾ أنهم شركاء ﴿فَدَعَوْهُمْ﴾ فاستغاثوا بهم، ﴿فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ﴾ ، أي: لم يجيبوهم، ولم ينصروهم، ولم يدفعوا عنهم ضرراً، ثم قال: ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقاً﴾ أي: مهلكاً. قاله عطاء والضحاك. * فصل في بيان الموبق

قال الزمخشري وغيره: والمَوْبِقُ: المهلك، يقال: وَبِقَ يَوبِقُ وَبَقاً، أي: هَلَكَ ووَبَقَ يَبِقُ وُبُوقاً أيضاً: هلك وأوبقه ذنبه، وعن الفراء: «جعَل اللهُ تواصُلهمْ هَلاكاً» فجعل البين بمعنى الوصل، وليس بظرفٍ؛ كقوله: ﴿لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ﴾ [الأنعام: 94] على قراءة من قرأ بالرفع، فعلى الأول يكون «موبقاً» مفعولاً أول للجعل، والثاني الظرف المتقدِّم، ويجوز أن تكون متعدية لواحدٍ، فيتعلق الظرف بالجعلِ أو بمحذوفٍ على الحال من «مَوْبِقاً» .

وعلى قول الفراء ليكون «بينهم» مفعولاً أول و «مَوبقاً» مفعولاً ثانياً، والمَوْبِقُ هنا: يجوز أن يكون مصدراً، وهو الظاهر، ويجوز أن يكون مكاناً.

قال ابن عباس: وهو وادٍ في النَّار.

وقال ابن الأعربيِّ: كل حاجزٍ بين الشيئين يكون المَوبِقَ.

وقال الحسن: «مَوْبقاً» أي: عداوة، هي في شدَّتها هلاك؛ كقولهم: لا يكن حُبك كلفاً.

وقيل: الموبقُ: البَرْزَخُ البعيد.

وجعلنا بين هؤلاء الكفَّار وبين الملائكة وعيسى برزخاً بعيداً، يهلك فيه النصارى؛ لفرط بعده؛ لأنَّهم في قاع جهنَّم، وهو في أعلى الجنا.

قوله: روَرَأَى المجرمون النار} الآية.

﴿وَرَأَى المجرمون النار فظنوا أَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوهَا﴾ ، في هذا الظنِّ قولان:

الأول: أنه بمعنى العلم واليقين.

والثاني: قال ابن الخطيب: الأقرب إلى المعنى: أن هؤلاء الكفار يرون النَّاس من مكانٍ بعيدٍ، فيظنُّون أنهم مواقعوها في تلك السَّاعة، من غير تأخير من شدَّة ما يسمعون من تغيُّظها وزفيرها، كقوله: ﴿إِذَا رَأَتْهُمْ مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظاً وَزَفِيراً﴾ [الفرقان: 12] .

وقوله: ﴿مُّوَاقِعُوهَا﴾ أي: مخالطوها؛ فإنَّ مخالطة الشيء لغيره، إذا كان تامَّة قويَّة، يقال لها: مواقعة.

قوله: «مَصْرِفاً» المصرف المعدل، اي: لم يجدوا عنها معدلاً.

قال الهذليُّ: [الكامل]

3538 - أزُهَيْرُ هَلْ عَن شَيْبةٍ مِنْ مصْرفِ ... أمْ لا خُلودَ لبَاذلٍ مُتكلِّفِ

والمصرف يجوز أن يكون اسم مكانٍ، أو زمانٍ، وقال أبو البقاء: «مَصْرِفاً: أي انصرافاً، ويجوز أن يكون مكاناً» . قال شهاب الدين: وهذا سهوٌ، فإنه جعل المفعل بكسر العين مصدراً لما مضارعه يفعل بالكسر من الصحيح، وقد نصُّوا على أنَّ اسم مصدر هذا النوع مفتوح العين، واسم زمانه ومكانه مكسوراً، نحو: المَضْرَبُ والمَضْرِبُ.

وقرأ زيد بن عليٍّ «مَصْرَفاً» بفتح الراء جعله مصدراً؛ لأنه مكسور العين في المضارع، فهو كالمضرب بمعنى الضَّرب، وليت أبا البقاء ذكر هذه القراءة ووجَّهه بما ذكره قبل.

قوله: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا﴾ بينَّا ﴿فِي هذا القرآن لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ﴾ .

اعلم أن الكفَّار، لما افتخروا على فقراء المسلمين بكثرة أموالهم وأتباعهم، وأبطل الله أقوالهم الفاسدة، وذكر المثلين المتقدِّمين، ذكر بعده: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هذا القرآن لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ﴾ وهو إشارة إلى ما سبق، والتصريف يقتضي التكرير، والأمر كذلك؛ لأنه تعالى أجاب عن شبهتهم التي ذكروها من وجوهٍ كثيرةٍ، والكفار مع تلك الجوابات الصَّافية، والأمثلة المطابقة لا يتركون المجادلة الباطلة؛ فقال: ﴿وَكَانَ الإنسان أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً﴾ .

قوله: ﴿مِن كُلِّ مَثَلٍ﴾ : يجوز أن تكون «مِنْ كلِّ» صفة لموصوف محذوف، وهو مفعول «صرَّفنا» ، أي: صرَّفنا مثلاً من كلِّ مثلٍ، ويجوز أن تكون «مِنْ» مزيدة على رأي الأخفش والكوفيين.

قوله: «جَدَلاً» منصوب على التمييز، وقوله: ﴿أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً﴾ أي: أكثر الأشياء التي يتأتَّى منها الجدالُ، إن فصَّلتها واحداً واحداً، يعني أنَّ الإنسان أكثر جدلاً من كلِّ شيء يجادلُ، فوضع «شيءٍ» موضع الأشياء، وهل يجوز أن يكون جدلاً منقولاً عن اسم كان؛ إذ الأصل: وكان جدلُ الإنسان أكثر شيء؟ فيه نظر، وكلام أبي البقاء يشعر بجوازه؛ فإنه قال: «فيه وجهان:

أحدهما: أنًَّ شيئاً ههنا في معنى فجادل، لأنَّ أفعل يضاف إلى ما هو بعضٌ له، وتمييزه ب» جدلاً «يقتضي أن يكون الأكثر مجادلاً، وهذا من وضع العام موضع الخاص.

والثاني: أن في الكلام محذوفاً، تقديره: وكان جدل الإنسان أكثر شيءٍ، ثم ميَّزه» . فقوله: «تقديره: وكان جدل الإنسان» يفيد أنَّ إسناد «كان» إلى الجدلِ جائز في الجملة، إلا أنه لا بدَّ من تتميم لذلك: وهو أن تتجوَّز، فتجعل للجدلِ جدلاً؛ كقولهم: «شِعرٌ شَاعرٌ» يعني أنَّ لجدل الإنسان جدلاً هو أكثر من جدلِ سائر الأشياءِ.

وهذه الآية دالَّة على أنَّ الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - جادلوهم في الدِّين حتَّى صاروا مجادلين؛ لأنَّ المجادلة لا تحصل إلاَّ من الطرفين.

| 38393 | وَلَقَدْ | لَقَدْ: اللامُ جَوابُ القَسَمِ، قَدْ: أداةٌ تُفيدُ التَّحقيقَ | المزيد |

| 38394 | صَرَّفْنَا | بَيَّنّا بأساليبَ مُخْتَلِفَةٍ | المزيد |

| 38395 | فِي | حَرْفُ جَرٍّ يُفيدُ مَعْنى الظَّرْفِيَّةِ المَجازِيَّةِ | المزيد |

| 38396 | هَذَا | اسْمُ إشارَةٍ لِلْمُفْرَدِ المُذَكَّرِ القَريبِ، والهاءُ لِلتَّنْبيهِ | المزيد |

| 38397 | الْقُرْآنِ | القَرْآنُ: كِتابُ اللهِ المُعْجِزِ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ | المزيد |

| 38398 | لِلنَّاسِ | النَّاسُ: اسْمٌ لِلْجَمْعِ مِنْ بَنِي آدَمَ واحِدُهُ إنْسَانٌ عَلَى غَيْرِ لَفْظِهِ | المزيد |

| 38399 | مِن | حَرْفُ جَرٍّ يُفيدُ تَبْيينَ الجِنْسِ أو تَبْيينَ ما أُبْهِمَ قَبْلَ (مِنْ ) أو في سِياقِها | المزيد |

| 38400 | كُلِّ | لَفْظٌ يَدُلُّ عَلَى الشُّمولِ والإسْتِغْراقِ، وتُضافُ لَفْظًا أو تَقْديراً | المزيد |

| 38401 | مَثَلٍ | قِصَّةٍ وَعِبْرَةٍ | المزيد |

| 38402 | وَكَانَ | كانَ: تأتي غالباً ناقِصَةً للدَّلالَةِ عَلى الماضِي، وتأتي للإسْتِبْعادِ أو لِلتنْزِيهِ عَن الدَّلالة الزَّمنيَّة بِالنِّسْبَةِ إلَى اللهِ تَعالَى | المزيد |

| 38403 | الْإِنسَانُ | الذَّكَر والأنْثَى مِنْ بَنِي آدَمَ | المزيد |

| 38404 | أَكْثَرَ | أكثر شيء: أَزْيَد شيء | المزيد |

| 38405 | شَيْءٍ | الشَّيْءُ: ما يَصِحُّ أنْ يُخْبَرَ عَنْهُ حِسِّيّاً كانَ أوْ مَعْنَوِيّاً | المزيد |

| 38406 | جَدَلاً | مُنازعَةً في الرَّأْيِ والخُصومَةِ بالباطِلِ | المزيد |

| نهاية آية رقم {54} | |||

| (18:54:1) walaqad And certainly, | CONJ – prefixed conjunction wa (and) EMPH – emphatic prefix lām CERT – particle of certainty الواو عاطفة اللام لام التوكيد حرف تحقيق | |

| (18:54:2) ṣarrafnā We have explained | V – 1st person plural (form II) perfect verb PRON – subject pronoun فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل | |

| (18:54:3) fī in | P – preposition حرف جر | |

| (18:54:4) hādhā this | DEM – masculine singular demonstrative pronoun اسم اشارة | |

| (18:54:5) l-qur'āni the Quran | PN – genitive masculine proper noun → Quran اسم علم مجرور | |

| (18:54:6) lilnnāsi for mankind | P – prefixed preposition lām N – genitive masculine plural noun جار ومجرور | |

| (18:54:7) min of | P – preposition حرف جر | |

| (18:54:8) kulli every | N – genitive masculine noun اسم مجرور | |

| (18:54:9) mathalin example. | N – genitive masculine indefinite noun اسم مجرور | |

| (18:54:10) wakāna But is | CONJ – prefixed conjunction wa (and) V – 3rd person masculine singular perfect verb الواو عاطفة فعل ماض | |

| (18:54:11) l-insānu the man | N – nominative masculine noun اسم مرفوع | |

| (18:54:12) akthara (in) most | ADJ – accusative masculine singular adjective صفة منصوبة | |

| (18:54:13) shayin things | N – genitive masculine indefinite noun اسم مجرور | |

| (18:54:14) jadalan quarrelsome. |  | N – accusative masculine indefinite noun اسم منصوب |

- PERBINCANGAN ZAHIR PERKATAAN ""

- Di sini Allah Taala menyebut perkataan "".

- Perkataan "" ini susunannya di dalam Al Quran berada pada susunan yang ke ?? dan susunannya di dalam ayat ini berada pada susunan yang ke ??.

- Perkataan "" ini bermaksud

Comments

Post a Comment